История Ивана Колесова, о которой в сентябре писала «СП», получила продолжение. В предыдущем материале мы выясняли, в честь кого названа улица Колесова и почему в документах там указано имя Елены. Выяснилось, что это ошибка и речь идёт о комиссаре Иване Колесове, который пал в боях за Бельцы в 1941 году. Однако подробной информации о нём в открытых источниках не было. Благодаря бельчанину Андрею Кожокарю, который увлекается военной историей, нам удалось связаться с семьёй Колесова и узнать подробности жизни и смерти комиссара.

Внучка Колесова: «Раньше мы посещали Бельцы»

Как писала городская газета «Коммунист» 9 мая 1965 года, у Ивана Колесова остались двое детей — сын Юрий и дочь Нелли. Сегодня их уже нет в живых. Но мы поговорили с одной из его внучек, Натальей Бокаевой.

По её словам, семья раньше поддерживала связь с Бельцами. По большей части — мама Натальи и дочь Ивана Колесова, Нелли Ивановна. Они приезжали сюда, участвовали в различных мероприятиях в память о войне. Правда, после смерти Нелли Ивановны контакты с Бельцами прервались.

— Меня зовут Бокаева Наталья Леонидовна. Я 1954 года рождения, мне 66 лет. Я внучка Ивана Минеевича Колесова. Моя мама, её уже нет в живых, в своё время очень активно общалась с бельчанами. Примерно в 1982 году мы вместе с сестрой приезжали в Бельцы. Это было зимой. Нас водили в музей. Были на воинском кладбище. Там был памятник Ивану Минеевичу. Но тогда вместо него стоял обелиск в виде пирамидки, как раньше ставили, со звёздочками.

Вдова Серафима Колесова у обелиска в честь мужа в Бельцах. 1966 год. Фото: архив семьи Колесовых

Вдова Серафима Колесова у обелиска в честь мужа в Бельцах. 1966 год. Фото: архив семьи Колесовых

В 60-е годы сестра моей бабушки начала поиски информации о нём. Она искала его однополчан. На то время я была школьницей.

Потом к нам приезжали его однополчане. Я даже помню некоторые фамилии — Маевский, Горошка, Шехтер, они с ним воевали. Тогда бабушка и мама очень часто ездили в Бельцы. У них было там много знакомых и друзей. Потом после распада Союза моя мама писала в бельцкую администрацию и спрашивала, сохранилась ли информация об Иване Минеевиче. Ей ответили, что всё сохранилось, в том числе название одной из улиц. Вот мы узнали, что все в порядке. Но связи с людьми уже не было.

Дочь Ивана Колесова, Нелли (слева), на встрече с учителями и школьниками бельцкой школы №7. 1974 год. Фото: архив семьи Колесовых

Дочь Ивана Колесова, Нелли (слева), на встрече с учителями и школьниками бельцкой школы №7. 1974 год. Фото: архив семьи Колесовых

У Колесова было двое детей: старший сын Юрий Иванович и дочь Нелли Ивановна. И у них четверо детей, то есть внуки комиссара: я, моя сестра Нелли и двое братьев, Михаил и Анатолий.

В нашей семье основной род занятий — медицина. Сын Ивана Минеевича, Юрий, был врачом. Вот мы по его стопам пошли. Его сын тоже врач, я врач и моя сестра врач, — рассказала внучка комиссара Колесова.

Потомки Ивана Колесова: внучки Наталья и Нелли, праправнуки Артём и Наталья. 2020 год. Фото: архив семьи Колесовых

Потомки Ивана Колесова: внучки Наталья и Нелли, праправнуки Артём и Наталья. 2020 год. Фото: архив семьи Колесовых

Праправнучка Ивана Колесова, София, в 2019 году с фотографией Ивана Минеевичадля акции «Бессмертный полк». Фото: архив семьи Колесовых

Праправнучка Ивана Колесова, София, в 2019 году с фотографией Ивана Минеевичадля акции «Бессмертный полк». Фото: архив семьи Колесовых

В поисках семьи Колесовых помогали поисковики-добровольцы в России

История о комиссаре Колесове получила продолжение благодаря бельчанину Андрею Кожокарю.

Он увлекается историей, в особенности Второй мировой войны. После прочтения материала «СП» о Колесове он заинтересовался этой темой, решил отыскать информацию. В итоге ему удалось выйти на поисковиков в России. Это добровольцы, которые изучают историю воинских захоронений и находят неизвестные могилы погибших в годы войны солдат для их идентификации и перезахоронения. При их содействии семью комиссара удалось найти.

— По второму высшему образованию я историк. В университете писал дипломную работу по приграничным боям в Молдавии июнь-июль 1941 года. Когда увидел статью в «СП» про Колесова, решил узнать больше. Информации о Колесове было немного. Но в статье было указано, что он фигурирует в некоторых документах как уроженец Рязанской области. В интернете нашёл поисковиков из Рязани. Они связались с центральным архивом Министерства обороны в Подольске. Удалось достать две фотографии комиссара Колесова.

Также выяснилось, что он уроженец не Рязанской, а Пермской области. После этого я увидел статью в газете «Коммунист» в бельцком архиве, где было указано, что после войны семья Колесова проживала в Волгограде. Там было написано, что сын Колесова, Юрий, поступил в Волгоградский мединститут.

Я начал искать в интернете кого-то с отчеством Юрьевич и фамилией Колесов. И нашёл врача-эпидемиолога Волгоградского военного госпиталя Михаила Юрьевича Колесова. Я никак не мог с ним связаться. Понятно, там сейчас борются с эпидемией. Но рязанские поисковики подсказали людей в Волгограде, тоже поисковиков. Так вот, они две недели ходили в тот госпиталь, не могли с ним связаться. Но в итоге смогли на него выйти. А через него уже нашли его сестер.

Статья в волгоградской газете «Наш горожанин», посвящённая Ивану Колесову. 2006 год. Фото: архив семьи Колесовых

Параллельно изучая историю комиссара Чонгарского 109-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии Ивана Колесова, я стал изучать и историю этого полка. Во-первых, не так много полков в РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) носили какие-либо названия. Обычно просто цифры. Этот полк отличился во время гражданской войны в Крыму, но это отдельная история.

В 1941 году он находился во второй линии обороны, вокруг Бельц. С 22 июня полк не принимал участия в боевых действиях. Уже 2 июля, когда началось генеральное наступление немецко-румынских войск, полк принял участие в обороне. К 7 июля штаб полка находился в селе Стурзовка. Командиром полка был Герой Советского Союза Афанасий Лапшов, который получил это звание как раз за оборону Бельц. Он погиб через два года на Курской дуге.

Бои полка вокруг Бельц проходили со 2 по 7 июля. Произошло это после того, как с фронта со стороны Фалешт и Унген была выведена 30-я горнострелковая дивизия из-за потери 2/3 личного состава — она уже была неспособна обороняться. Командира дивизии, генерала Галактионова арестовали за то, что он сдал позиции, и впоследствии расстреляли. Хотя после войны по запросу семьи было проведено расследование, и в итоге его имя восстановили, правда, уже посмертно.

После того как 30-я дивизия ушла с фронта, 109-й полк фактически остался один на бельцком направлении. Это со стороны Фалешт. А с другой стороны, Рышкан, также отступал 404-й полк, который понёс большие потери. Вот с 4 июля 109-й полк оборонял территорию от Маранден до Корлатен, то есть полукругом. В эти дни погибли два командира батальона.

После комиссара Колесова назначили командовать одним из батальонов. 7 июля он погиб. Правда, версии того, как он погиб, разнятся. Где-то описывается, что он возглавил атаку и погиб в ней. Есть и версия, что его ранили во время атаки, а погиб он после.

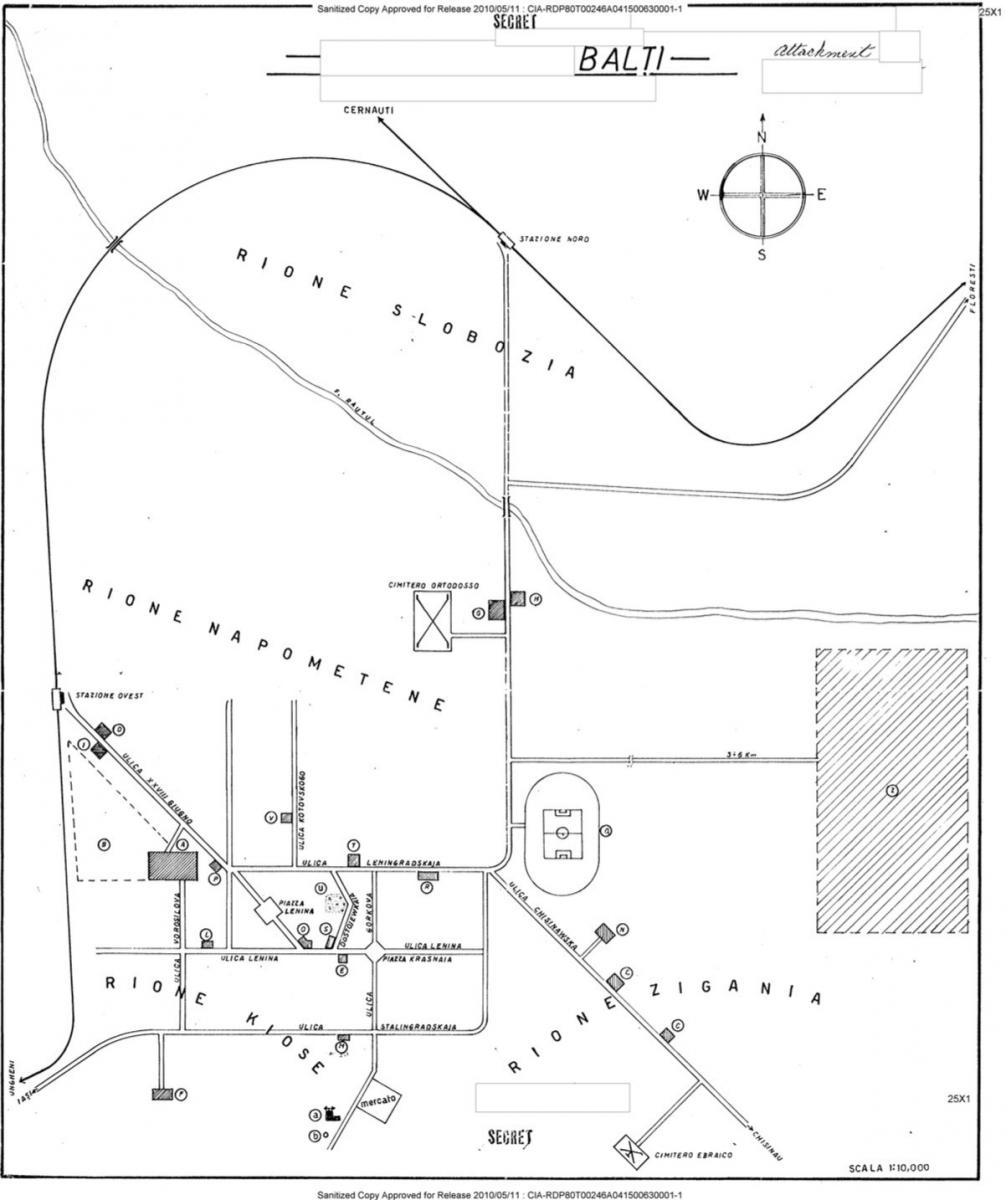

Красным отмечена граница территории, которую оборонял 109-й стрелковый полк, а чёрным маркером — примерное место гибели комиссара Колесова.

Один лейтенант описывал, что фельдшер полка Мария Варламова вынесла Колесова с поля боя и отправила одного солдата принести воды раненому комиссару из речки Копачанки. Вот этот лейтенант описывает эмоции солдата, который, когда принёс комиссару воды увидел, что на месте, где он его оставил, воронка от бомбы.

В этот же день полк отступил, и вечером 7 июля немецкие и румынские войска вошли в город, — рассказал Андрей Кожокарь

Памятник Ивану Колесову, который установлен на мемориале воинской Славы в Бельцах. Правда, в отчестве допущена ошибка. На самом деле он Минеевич. Фото: Андрей Кожокарь

Памятник Ивану Колесову, который установлен на мемориале воинской Славы в Бельцах. Правда, в отчестве допущена ошибка. На самом деле он Минеевич. Фото: Андрей Кожокарь

Собеседник добавил, что особую благодарность выражает поисковикам из Рязани и Волгограда Николаю Стрелкову, Алексею Царёву и Дмитрию Афанасьеву, а также всем, кто помогал в поисках семьи комиссара Колесова.

Подлинная биография Ивана Колесова

Иван Минеевич Колесов родился 1 января 1901 года в городе Кунгур Пермского края.

С малого возраста работал. В 15 лет трудился на Мотовилихинском заводе в Перми, где изготавливали сельхозтехнику, двигатели, артиллерийские орудия и снаряды. В 19 лет он был призван в Красную армию. С 1920-го по 1941 год, с трёхлетним перерывом, нёс военную службу. Он участвовал в гражданской войне, был задействован в ликвидации контрреволюционных групп басмачей в Удмурской и Каракалпакской АССР.

Иван Колесов в 30-е годы. Фото: архив семьи Колесовых

Иван Колесов в 30-е годы. Фото: архив семьи Колесовых

С марта 1920 по июнь 1922 года будущий комиссар занимал различные посты в ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

До 1923 года был политруком 35-го Царицынского отдельного дивизиона ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление, затем НКВД).

С 1924 по 1927 год служил в погранотрядах.

С 1931 по 1934 год работал политруком в полковой школе 92-го Ленинградского полка, 31-й Сталинградской дивизии.

После этого до 1938 года занимал различные должности в политбюро подразделений Тихоокеанского флота.

С июня 1938 по июль 1941 года Колесов был комиссаром 232-го и 109-го стрелковых полков 30-й дивизии.

Погиб 7 июля 1941 года во время боев за город Бельцы.

С чего начались поиски

В сентябре журналист «СП» разбирался, в честь кого на самом деле названа улица Колесова. В кадастре и в документах бельчан указана Елена Колесова, хотя известно было, что улица изначально носила имя Ивана Колесова.

В городском архиве мы нашли документ, в котором указано, что улица действительно названа именно в честь комиссара.

В примарии нам ответили, что в 2015 году, когда на муниципальном Совете утверждался список улиц, по всей видимости, произошла ошибка и её, улицу, могут переименовать обратно.

Как мы предположили, путаница возникла из-за того, что Елена Колесова (1920–1942) также известна как участник войны. Она была разведчицей, командиром диверсионной группы партизанского отряда специального назначения и погибла в Белоруссии. Но к Бельцам она не имеет никакого отношения.

Константин Хайретдинов

Тип мультимедия:

Рубрика:

Иван Колесов с супругой Серафимой и сыном Юрием. 30-е годы. Фото: архив семьи Колесовых

Школьная театральная постановка «Лучафэрул». Михаил играет роль Кэтэлина

Школьная театральная постановка «Лучафэрул». Михаил играет роль Кэтэлина Михаил Бабич поёт на школьном мероприятии. Аккомпанирует дядя Саша Раду.

Михаил Бабич поёт на школьном мероприятии. Аккомпанирует дядя Саша Раду. «Орион» на фестивале в Каунасе. Крайний слева — Михаил Бабич, третий — руководитель ансамбля Наум Койфман, между ними — Лев Ашкенадзе. В центре — Людмила Барыкина и Рива Меринфельд.

«Орион» на фестивале в Каунасе. Крайний слева — Михаил Бабич, третий — руководитель ансамбля Наум Койфман, между ними — Лев Ашкенадзе. В центре — Людмила Барыкина и Рива Меринфельд. «Гаудеамус». Слева направо: Лев Ашкенадзе, Шурик Шойф, Саша Лемберский, Михаил Бабич, Михаил Бланк, Илья Бланк.

«Гаудеамус». Слева направо: Лев Ашкенадзе, Шурик Шойф, Саша Лемберский, Михаил Бабич, Михаил Бланк, Илья Бланк. Служба в ансамбле песни и пляски. Михаил Бабич в первом ряду посередине.

Служба в ансамбле песни и пляски. Михаил Бабич в первом ряду посередине. Слева направо: Гриша Портной, Илья Бланк, Михаил Бабич, Михаил Бланк. Алик Бойкис

Слева направо: Гриша Портной, Илья Бланк, Михаил Бабич, Михаил Бланк. Алик Бойкис На корабле «Молдова»

На корабле «Молдова» Михаил Бабич с любимой внучкой Лорен.

Михаил Бабич с любимой внучкой Лорен.

Бельчанки у входа в кинотеатр «Lux». Конец 30-х годов.

Бельчанки у входа в кинотеатр «Lux». Конец 30-х годов. Киномеханик Андрей Барташ у кинотеатра «Скала», места своей работы (40-е годы). Афиша, у которой стоит молодой человек, анонсирует фильм с итальянской актрисой Алидой Валли в главной роли.

Киномеханик Андрей Барташ у кинотеатра «Скала», места своей работы (40-е годы). Афиша, у которой стоит молодой человек, анонсирует фильм с итальянской актрисой Алидой Валли в главной роли. Кинотеатр им. Котовского в 50-е годы.

Кинотеатр им. Котовского в 50-е годы. Детский кинотеатр «Пионер» в старом помещении (конец 50-х годов)…

Детский кинотеатр «Пионер» в старом помещении (конец 50-х годов)… … и в новом здании (80-е годы).

… и в новом здании (80-е годы). Кинотеатр «Юность» в 70-е годы. Как и в других кинотеатрах, здесь не только показывали фильмы, но и проводили разные мероприятия. К примеру, в марте 1966 года в «Юности» проходила встреча бельчан с популярным советским актёром Михаилом Пуговкиным.

Кинотеатр «Юность» в 70-е годы. Как и в других кинотеатрах, здесь не только показывали фильмы, но и проводили разные мероприятия. К примеру, в марте 1966 года в «Юности» проходила встреча бельчан с популярным советским актёром Михаилом Пуговкиным. Летний кинотеатр по ул. Пушкина. 60-е годы.

Летний кинотеатр по ул. Пушкина. 60-е годы.

Кинотеатр им. Котовского снаружи. 70—80-е годы.

Кинотеатр им. Котовского снаружи. 70—80-е годы.

Внутри: широкоформатный экран и большой зал кинотеатра на 1200 мест. 70—80-е годы.

Внутри: широкоформатный экран и большой зал кинотеатра на 1200 мест. 70—80-е годы.

Кассы и фойе кинотеатра им. Котовского. 70—80-е годы.

Кассы и фойе кинотеатра им. Котовского. 70—80-е годы.

10. То же здание с другого ракурса, 1912 год.

10. То же здание с другого ракурса, 1912 год.

Дом Советов (сегодня примария) на рубеже 50-60-х годов

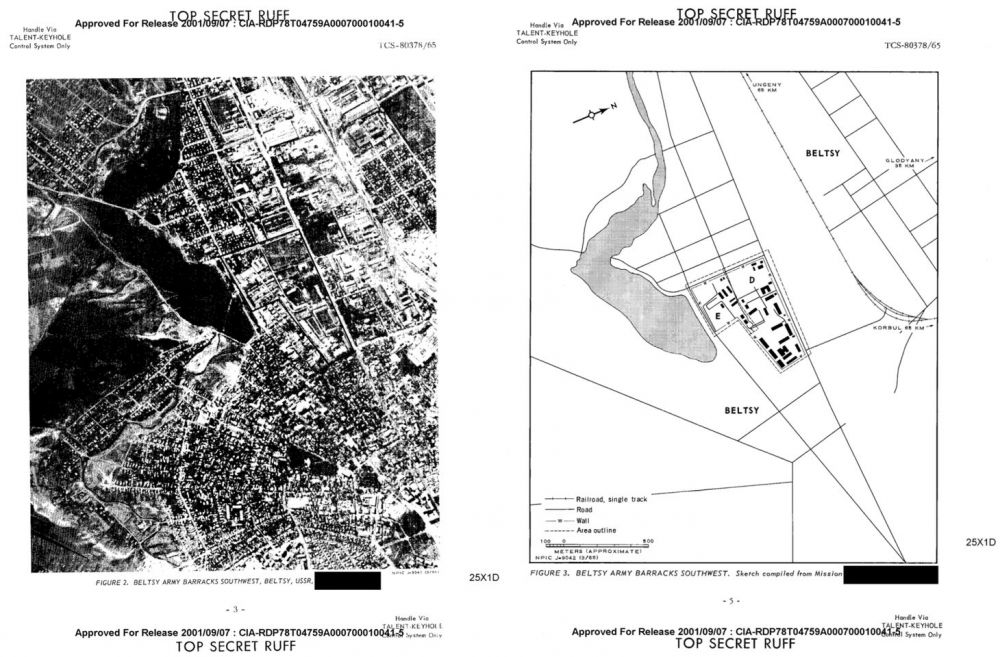

Дом Советов (сегодня примария) на рубеже 50-60-х годов «Поэтично!» — комментарий агента ЦРУ к отчёту о заводе им. Ленина.

«Поэтично!» — комментарий агента ЦРУ к отчёту о заводе им. Ленина. Корпуса бывшего завода им. Ленина со стороны ул. 31 Августа сегодня. Фото: С. Пузик

Корпуса бывшего завода им. Ленина со стороны ул. 31 Августа сегодня. Фото: С. Пузик Схема стратегических объектов Бельц, составленная американской разведкой

Схема стратегических объектов Бельц, составленная американской разведкой

Портрет великого князя Александра Николаевича в юности. 1832 год.

Портрет великого князя Александра Николаевича в юности. 1832 год. Александр II в конце правления.

Александр II в конце правления.

Фото №2

Фото №2 Фото №3

Фото №3 Фото №4

Фото №4 Фото №5

Фото №5 Фото №6

Фото №6 Фото №7

Фото №7

Фото russian7.ru

Фото russian7.ru

Строительство церкви Святой Параскевы

Строительство церкви Святой Параскевы Работы в саду.

Работы в саду. Землянка сторожа

Землянка сторожа Епархия в межвоенный период

Епархия в межвоенный период

Виссарион Пую (в центре) на пороге епархии.

Виссарион Пую (в центре) на пороге епархии.

Останки человека, на которые наткнулись хозяева. Фото: Лия Тихон

Останки человека, на которые наткнулись хозяева. Фото: Лия Тихон Хозяйка двора Лия Тихон около места раскопок. Фото: Яков Гасан

Хозяйка двора Лия Тихон около места раскопок. Фото: Яков Гасан Фото: Лия Тихон

Фото: Лия Тихон

Сосуды, которые были в могиле. Фото: Лия Тихон

Сосуды, которые были в могиле. Фото: Лия Тихон

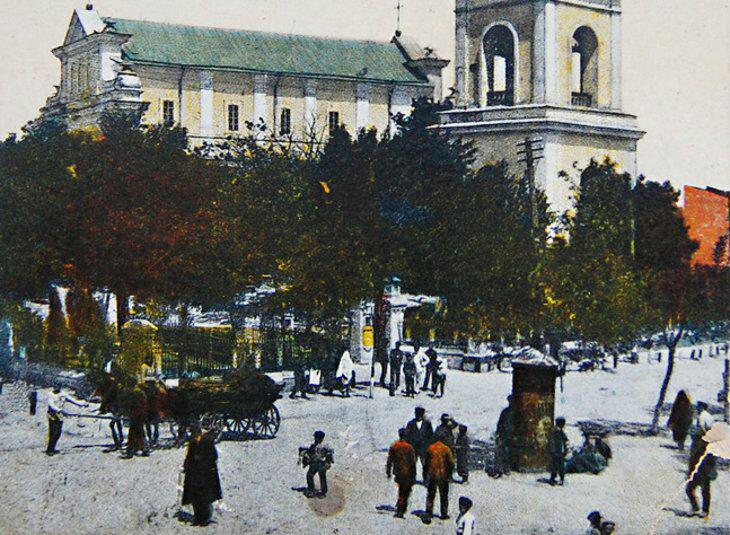

Улица Короля Фердинанда (в советское время Ленина, теперь Индепенденцей). Предположительно, снималось это с колокольни Собора Св. Николая в сторону центра. В те годы площади перед примарией не существовало, а было лишь пересечение нескольких небольших улочек с магистральной — Фердинанда.

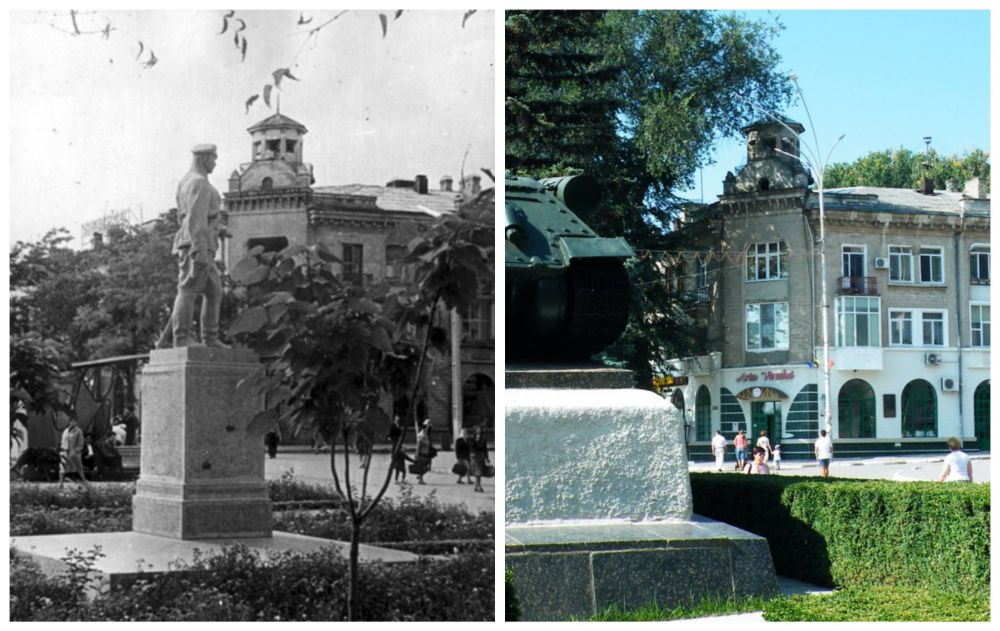

Улица Короля Фердинанда (в советское время Ленина, теперь Индепенденцей). Предположительно, снималось это с колокольни Собора Св. Николая в сторону центра. В те годы площади перед примарией не существовало, а было лишь пересечение нескольких небольших улочек с магистральной — Фердинанда. Перекресток улиц Фердинанда, Филипеску и Униря (сегодня это ул. Индепенденцей, Академика Филипа и Мира). На месте строения справа сейчас дом, где на первом этаже винный магазин «Arta Vinului» (прежде «Cricova»).

Перекресток улиц Фердинанда, Филипеску и Униря (сегодня это ул. Индепенденцей, Академика Филипа и Мира). На месте строения справа сейчас дом, где на первом этаже винный магазин «Arta Vinului» (прежде «Cricova»). Ресторан в городском публичном парке. В наши дни это детский парк «Андриеш». Согласно документам, его площадь составляла 285 кв. м. К концу 30-х годов он пришёл в полуразрушенное состояние.

Ресторан в городском публичном парке. В наши дни это детский парк «Андриеш». Согласно документам, его площадь составляла 285 кв. м. К концу 30-х годов он пришёл в полуразрушенное состояние. Железнодорожный вокзал, станция Бельцы — Слободзея. Сегодня мы его называем Северным вокзалом. Старое его здание, которое запечатлено на карточке, до наших дней не сохранилось. Нынешнее было построено в советское время.

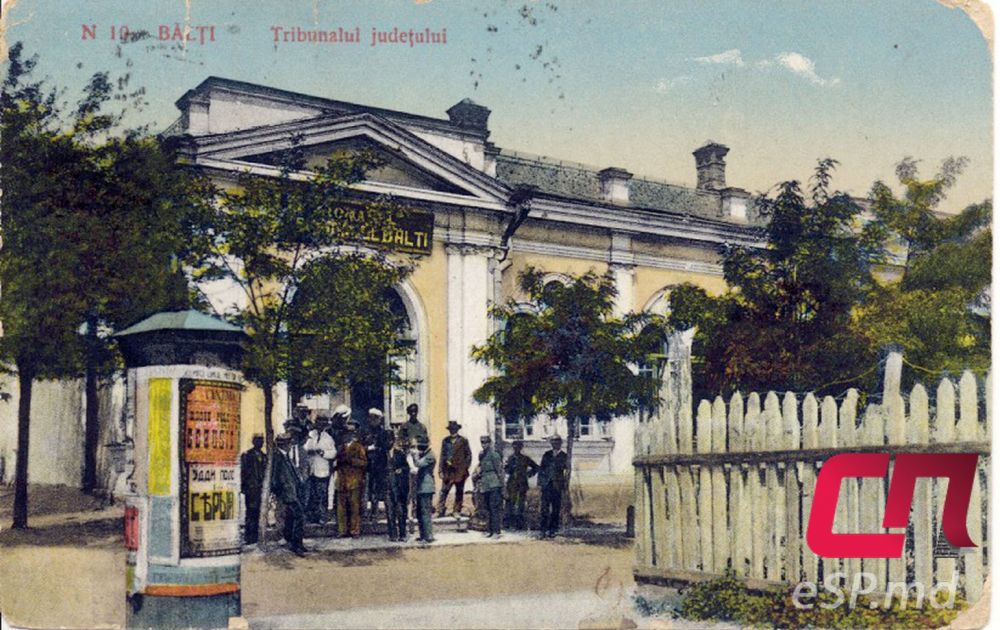

Железнодорожный вокзал, станция Бельцы — Слободзея. Сегодня мы его называем Северным вокзалом. Старое его здание, которое запечатлено на карточке, до наших дней не сохранилось. Нынешнее было построено в советское время. Трибунал Бельцкого уезда. Располагался по улице Дрэгэлинэ, 18. В советское время это ул. Хмельницкого, сейчас Ч. Порумбеску. Если нумерация домов за прошедшие годы не изменилась, то ровно на том месте музыкальный колледж им. Порумбеску.

Трибунал Бельцкого уезда. Располагался по улице Дрэгэлинэ, 18. В советское время это ул. Хмельницкого, сейчас Ч. Порумбеску. Если нумерация домов за прошедшие годы не изменилась, то ровно на том месте музыкальный колледж им. Порумбеску. Мост через реку Рэут. Массивная конструкция из камня, существовавшая с царских времён. Была построена около сахарного завода Эсманского (в наши дни — пищевой комбинат). По всей вероятности, мост был разрушен в годы Второй мировой.

Мост через реку Рэут. Массивная конструкция из камня, существовавшая с царских времён. Была построена около сахарного завода Эсманского (в наши дни — пищевой комбинат). По всей вероятности, мост был разрушен в годы Второй мировой. Еврейская больница. Располагалась по ул. Фердинанда (ныне Индепенденцей), напротив нынешнего университета.

Еврейская больница. Располагалась по ул. Фердинанда (ныне Индепенденцей), напротив нынешнего университета. Дворец земского собрания, в наши дни — загс. Здание ещё одноэтажное, его достраивали в 30-х годах под руководством архитектора Розы Спирер. Изначально это был особняк помещика Александра Бодеску, который выкупили для нужд местных властей.

Дворец земского собрания, в наши дни — загс. Здание ещё одноэтажное, его достраивали в 30-х годах под руководством архитектора Розы Спирер. Изначально это был особняк помещика Александра Бодеску, который выкупили для нужд местных властей.

Виссарион Пую. Фото wikimedia.org

Виссарион Пую. Фото wikimedia.org Андрей Ницуленко. Фото afgan.ru

Андрей Ницуленко. Фото afgan.ru Юрий Маху. Фото afgan.ru

Юрий Маху. Фото afgan.ru Игорь Шелков. Фото afgan.ru

Игорь Шелков. Фото afgan.ru Александр Васин. Фото afgan.ru

Александр Васин. Фото afgan.ru Борис Главан. Фото molodguard.ru

Борис Главан. Фото molodguard.ru Юлиан Кодэу. Фото moldovenii.md

Юлиан Кодэу. Фото moldovenii.md Мусик Пинкензон. Фото wikimedia.org

Мусик Пинкензон. Фото wikimedia.org Александр Бабинский. Фото инспектората полиции

Александр Бабинский. Фото инспектората полиции Анатолий Калмацуй. Фото инспектората полиции

Анатолий Калмацуй. Фото инспектората полиции Сергей Остаф. Фото инспектората полиции

Сергей Остаф. Фото инспектората полиции

Дети по очереди выглядывали в маленькое окошко. Фото иллюстр.: mn.ru

Дети по очереди выглядывали в маленькое окошко. Фото иллюстр.: mn.ru В шестидесятые годы Анна Данилова устроилась на завод электроосветительной аппаратуры и проработала там до пенсии. Эта фотография висела на Доске почёта завода. Анна Данилова — ветеран труда. Награждена медалью «За трудовое отличие». Фото из семейного архива.

В шестидесятые годы Анна Данилова устроилась на завод электроосветительной аппаратуры и проработала там до пенсии. Эта фотография висела на Доске почёта завода. Анна Данилова — ветеран труда. Награждена медалью «За трудовое отличие». Фото из семейного архива.

Дом Советов (сегодня примария) на рубеже 50-60-х годов

Дом Советов (сегодня примария) на рубеже 50-60-х годов «Поэтично!» — комментарий агента ЦРУ к отчёту о заводе им. Ленина.

«Поэтично!» — комментарий агента ЦРУ к отчёту о заводе им. Ленина. Корпуса бывшего завода им. Ленина со стороны ул. 31 Августа сегодня. Фото: С. Пузик

Корпуса бывшего завода им. Ленина со стороны ул. 31 Августа сегодня. Фото: С. Пузик Схема стратегических объектов Бельц, составленная американской разведкой

Схема стратегических объектов Бельц, составленная американской разведкой